La investigadora Lidón Moliner Miravet (secretaria del Depto. de Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Sociales, la Lengua y la Literatura) nos propone cinco libros para descubrir estrategias de aprendizaje entre iguales (o «peer learning», en su versión en inglés).

Autor: HIS

24 horas con Joan Usó: Voluntario de Prehistoria y booktoker

Creador de contenido de literatura y miembro del Programa Estudia e Investiga, Joan Usó pasa sus días entre el aulario de nuestra Facultad y el Laboratorio de Arqueología. Acompáñale durante 24 horas para conocer su rutina en nuestro campus.

Señor pirotécnico, no detenga la audioguía: métodos de accesibilidad en las Fallas

Señor pirotécnico, no detenga la audioguía: métodos de accesibilidad en las Fallas

Marta Jara Ruiz y Carlos Cuesta-Martínez

30 de mayo 2025

Si hay un mecanismo natural en los seres humanos para poder contar cómo es (o cómo percibimos) el mundo en el que vivimos, es la capacidad expresiva. Fundamentales tanto para tejer relatos comunes como para narrar vivencias personales, las representaciones artísticas y culturales nos han permitido transmitir y contar al resto nuestra perspectiva, pero también aleccionarnos, emocionarnos o integrarnos en un colectivo. Entonces, ¿qué hacemos con aquellas personas que no pueden adentrarse en una historia por su limitación física?

Las personas con alguna discapacidad sensorial tienen una oportunidad pequeña de acceso a cierto tipo de representaciones artísticas, según el medio por el que se transmiten o la forma que toman. Sería el caso, por ejemplo, de las personas con ceguera y las representaciones pictóricas. Afortunadamente, desde el ámbito museístico, se ha producido un extenso recorrido a la hora de permitir el acercamiento entre este grupo social y las obras de arte visuales, dando lugar a la creación de un sector profesionalizado que permite que las puertas de acceso sean cada vez más y más pequeñas.

La audiodescripción puede utilizar tanto la voz humana como una voz sintética para su locución, además de incluir recursos creativos como los efectos de sonido.

Diferentes formas de representar el arte, diferentes necesidades

El arte, sin embargo, no queda limitado a las puertas y paredes de los museos e instituciones culturales que tanto nos gusta visitar. Las representaciones populares por todo el territorio también son formas de arte que hoy en día, por desgracia, aún están lejos de ser accesibles para todo el mundo, a pesar del establecimiento del acceso igualitario a la cultura como un derecho fundamental de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948.

Sería el caso, en particular, de las Fallas: la fiesta más popular en el territorio valenciano con un gran protagonismo de sus obras de tipo monumental. Por lo tanto, el acceso a la festividad de las Fallas por parte de las personas ciegas tendría que ser una realidad al tratarse de un derecho fundamental y, aún con más razón, por ser una fiesta tan extendida y popular en nuestro territorio. Con este objetivo, Vanessa Gumier García, investigadora vinculada al grupo de investigación TRAMA – Traducción para los Medios Audiovisuales y Accesibilidad (Departamento de Traducción y Comunicación), desarrolla su tesis doctoral Fallas para todos: una aproximación a la accesibilidad para personas ciegas de las Fallas de la Comunitat Valenciana para que nadie se quede atrás a la hora de disfrutar de las fiestas, pero, también, de integrarse en un rasgo identitario tan relevante.

Según Gumier, el carácter efímero de la fiesta sería la principal razón por la que las iniciativas de accesibilidad a las personas con discapacidad visual realizadas hasta el momento sean aún limitadas: “todos los años se construyen nuevos monumentos, así que la tarea que realizas no se puede reutilizar para las siguientes celebraciones”. Además de la caducidad inherente a las elaboraciones que protagonizan la fiesta, otra limitación sería el gasto económico. Si bien es cierto que se debe garantizar la remuneración adecuada, Gumier, en cambio, incide en que el coste anual para garantizar la accesibilidad a los monumentos falleros sería reducido al conjunto de la producción. “La parte del presupuesto que se dedicaría a que un traductor o un audiodescriptor hiciera esa accesibilidad es muy pequeña si la comparamos con la que se utiliza realmente para producir la falla”, asegura.

A pesar de las posibles adversidades enumeradas, su investigación identifica una tendencia positiva en las tareas de accesibilidad en los monumentos falleros. Aun así, el aumento de este tipo de iniciativas sigue siendo muy limitado y sin ningún tipo de legislación vinculada. El propio Museu Faller de Valencia es una muestra de este progreso, con una selección de ninots indultados identificados en braille y con una breve descripción en audio. Asimismo, lo son los Premios Solidaridad Fallera (entregados por la ONCE desde el 2010) o los Premios Caliu del Ayuntamiento de Valencia (desde el 2018), que en ambos casos reconoce las iniciativas y proyectos para promover la igualdad y la diversidad en las Fallas. No obstante, donde más se puede percibir esta tendencia es en los propios monumentos mayores e infantiles que cada año se suman a incorporar recursos de accesibilidad para las personas con discapacidad visual.

Sería el caso de la falla infantil Cronista Vicent Beguer i Esteve de la localidad Torrent, que en su monumento Inclusivament ha incorporado una audiodescripción realizada por Vanessa Gumier. Las audioguías, a pesar de no tratarse del método de accesibilidad más utilizado en el mundo de las Fallas, sí que serían uno de los recursos más efectivos, ya que pueden permitir, no solamente la crítica (la composición versada que acompaña a la escultura), sino también ofrecer una descripción del aspecto físico del monumento (las figuras que lo componen, etc.) u ofrecer información complementaria (como datos sobre el emplazamiento de la falla) e incorporar recursos expresivos como efectos de sonido que puedan aportar a la comprensión. Una herramienta que, sin embargo, exige un esfuerzo de coordinación constante entre el redactor y el artista fallero por el hecho de que los aspectos visuales como los colores o el tamaño se acoplan en la parte final de la producción de la falla.

Recursos de accesibilidad para personas con ceguera

Audiodescripción

Descripción sonora del aspecto visual y de los elementos físicos que componen la falla, así como de la crítica e información complementaria

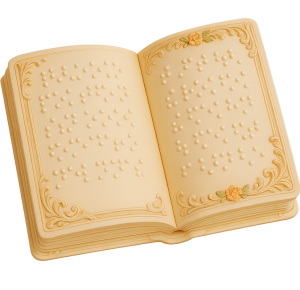

Texto en braille

Ofrece las descripciones de los monumentos a las personas con discapacidad visual mediante un sistema de escritura táctil

Exploración táctil

Permite explorar la pieza original, réplicas tridimensionales (en el caso de maquetas) o relieves (obras adaptadas a dos dimensiones)

Guía

Sesión presencial de orientación personalizada y de aproximación al monumento fallero ofrecida por una persona especializada

La audiodescripción no sería el único recurso de accesibilidad: los textos en braille, la exploración táctil o la guía personalizada son métodos tan alternativos como complementarios que se pueden emplear de manera conjunta para realizar un ejercicio de accesibilidad más efectivo. “Todo lo que puedas hacer para explorar el resto de sentidos como el tacto, el olfato, el gusto… siempre ayuda a comprender mejor esa realidad a la que estás intentando acceder”, explica la investigadora del grupo TRAMA.

Con la finalidad de definir una guía de accesibilidad para ofrecer referencias de actuación a comisiones y artistas falleros a la hora de producir futuras audiodescripciones, la investigación de Gumier incide en la necesidad de acercar a toda la población a la extensa tradición de fiestas monumentales que hay en el territorio como las Hogueras de San Juan de Alicante, las gaiatas de la Magdalena, las Cruces de Mayo o las manifestaciones móviles como las cabalgatas de carnavales o las procesiones de Semana Santa. Para concluir, explica la investigadora, el objetivo es lograr que todo el mundo pueda disfrutar de las festividades y costumbres que tanto nos identifican: “es una fiesta popular del pueblo para el pueblo y tendría que ser para todo el pueblo, no solamente para la gente que puede ver”.

Conclusiones en 1 minuto

Créditos

Coordinación: María Martín y Daniel Zomeño

Realización: Eloi Fustier y Claudia Ferrando

Diseño: Mariya Muntyan y Paula De La Cruz

Revisión y estilo: Jorge Estrada

Agradecimientos

Profª. Vanessa Gumier García

LabcomUJI

Grupo de investigación

TRAMA – Traducción para los Medios Audiovisuales y Accesibilidad

Más contenidos de Long Read

Ellos, antifeministas. Ellas, feminazis. ¿Por qué pensar el antifeminismo?

Zomeño

Ellos, antifeministas. Ellas, feminazis. ¿Por qué pensar el antifeminismo?

24 de enero 2025

Feminazis, ideólogas de género, corruptoras de la infancia, progres… son conceptos que encontramos en el imaginario colectivo actual y que tratan de desprestigiar y menospreciar los objetivos que persigue el feminismo. La facilidad con la que estos y otros insultos han sido incorporados en los discursos sociales nos da una pista de la urgente necesidad de aproximarnos a ellos de forma crítica.

Como analistas sociales tenemos el deber de no pasar por alto estos ataques hacia las feministas y la igualdad de género, y plantearnos la pregunta sobre las causas que llevan a la emergencia del antifeminismo en la sociedad actual. Encontrar las causas sociales y materiales por las que ciertos grupos sociales se sienten amenazados por la igualdad y la diversidad sexual y de género, y reaccionan de forma violenta contra dichas realidades, nos puede acercar a la comprensión del fenómeno, así como a su posterior transformación.

Feminazi

Insulto que busca desacreditar y estigmatizar a las mujeres feministas considerándolas “radicales” o “extremas”, asociándolas a una “ideología de gènero”

Tras esta reacción antifeminista de tipo conservador normalmente virado hacia la ultraderecha política se esconden todo un conjunto de miedos y malestares que van más allá de la miedo de que los hombres blancos heterosexuales puedan tener a ser “destronados” de su posición de privilegio por parte de “las feministas”. El entramado es más complejo de lo que puede parecer a primera vista, ya que el antifeminismo no solo moviliza un argumentario antigénero, sino otros argumentarios relativos a los fundamentalismos religiosos, el nacionalismo, el colonialismo, el racismo y el neoliberalismo.

Estos argumentarios responden a malestares provocados principalmente por las consecuencias del avance de la secularización en nuestra sociedad, el auge de los movimientos migratorios, el auge de la globalización, la implementación de las políticas neoliberales en nuestras vidas y la progresiva apertura de la sociedad hacia nuevos modelos familiares y de género, que desestabilizan la noción de una familia tradicional. Todos estos procesos sociales, políticos y económicos se contraponen a una forma de vida basada en la religión, la familia tradicional, la idea de nación, el capitalismo fordista, y un largo etcétera que nos remite a biografías de tipo más tradicional o conservador.

La amenaza hacia el mantenimiento de dichas formas de vida provoca, en parte, que estos grupos reaccionen al feminismo, convirtiéndolo en el chivo expiatorio de todos sus males. El trabajo de Wendy Brown nos puede aportar claves en este sentido, ya que esta autora apunta, que el nihilismo, el fatalismo y el resentimiento son los pilares centrales sobre los que se erige la reacción antifeminista enmarcada en el auge de los populismos de derecha tanto de los Estados Unidos como en Europa y América Latina. Con el nihilismo, provocado por la pérdida de horizonte y la devaluación de los valores morales del sujeto, se pierden las nociones del bien y el mal, cosa que supone la disolución de la capacidad crítica y activa, convirtiendo el sujeto en reactivo. Este es el caldo de cultivo en el que proliferan hoy en día los discursos antifeministas.

De qué nos hablan cuando hablan de "igualdad verdadera"

A partir de un análisis de literatura antifeminista de tipo divulgativo editada en España he identificado los ejes argumentales centrales del antifeminismo en España: la ideología de género, la crítica al feminismo de cuarta generación, la crítica a los conceptos de sexo y género, las nuevas víctimas del feminismo, la asociación del feminismo con el comunismo y el discurso contra los “chiringuitos feminazis”.

En primer lugar, el discurso sobre la ideología de género está presente en todas las obras, como base de la que parten el resto de argumentaciones. Por ejemplo, la proliferación del término feminazi, del que se desprende una clara identificación de las feministas como mujeres de izquierdas, extremistas y enemistadas con las mujeres de derechas, pretende asociar un carácter totalitario y violento a la totalidad de las feministas, imposibilitando una posible identificación de las mujeres de derechas con el movimiento.

En segundo y tercer lugar, también se desprende la crítica al feminismo de cuarta generación (como los autores de la llamada teoría queer), muy centrada en la crítica a los conceptos de sexo y género de tipo constructivista. A partir de estas críticas se pretende señalar que hay un feminismo mejor que otro, que el feminismo relacionado con la teoría queer es más peligroso para el orden social, ya que atenta (según los autores de las obras) contra la familia tradicional, la nación, la religión y otras formas de la vida conservadora.

«El mensaje principal del antifeminismo es reduccionista. Trata de poner sobre la mesa una visión del feminismo que es monolítica»

Estas argumentaciones se enmarcan en la reactivación del ciclo neoconservador donde el género se convierte en una herramienta de movilización social para la ultraderecha política a nivel global y como catalizador del descontento de las masculinidades heridas, después de décadas de institucionalización de políticas de género, de un periodo transnacional de movilización feminista, y del auge de los feminismos populares.

En cuarto lugar, en las obras se construyen las nuevas víctimas del feminismo, que no serían solo los hombres, sino también las mujeres, normalmente asociadas con la derecha política. Además, también encontramos la idea de que las feministas son víctimas privadas de agencia por su propio discurso, hecho que resulta negativo porque un amplio espectro de mujeres se sienta identificado con los hitos y las luchas de este movimiento, y que en parte apoya el surgimiento del feminismo neoliberal, donde estas mujeres sí que se sentirían identificadas.

En quinto y sexto lugar, hay dos ejes que funcionan de forma interrelacionada: la asociación del feminismo con el comunismo y la oposición a los “chiringuitos feminazis”. Mediante la asociación del movimiento feminista en España con los partidos de la izquierda política, se crea la imagen de un feminismo que reproduce las ideas comunistas. Esto, para los autores de las obras, supone una amenaza para mantener el orden económico y social capitalista liberal. Un ejemplo de la implicación de la izquierda en estos movimientos, la ven los autores, en las subvenciones públicas para la igualdad de género, que consideran, sirven para crear “chiringuitos feminazis” en universidades y otros centros públicos. Según su denuncia, esto supondría un derroche y malversación de los fondos públicos.

Una vez abordados los principales argumentarios que componen el discurso antifeminista en España, lo que resulta difícil negar es que dichos movimientos se están nutriendo de las lcuhas y tensiones internas del movimiento feminista español en cuanto a la cuestión de quién debería ser el “sujeto del feminismo”, un debate que está llevando a ciertas rupturas hoy en las filas feministas estatales. Además, resulta evidente que las filas antifeministas tratan de delimitar qué tipo de feminismo es aceptable y cuál no. Asociando el “mal” feminismo a la izquierda política y el anticapitalismo, muestran su devoción hacia el capitalismo liberal, y denotan su apoyo a un feminismo neoliberal que concentra el “cambio social” en la decisión individual.

Conclusiones en 1 minuto

Créditos

Coordinación: Carlos Cuesta-Martínez

Realización: Eloi Fustier y Claudia Ferrando

Diseño: María Muntyan y Paula De La Cruz

Revisión y estilo: Otilia Martí y Marta Mejías

Agradecimientos

Profª. Maria Medina-Vicent

Labcom UJI

Grupo de investigación

Sociología y Metodologías de Investigación Social. Desigualdades y Resistencias

Más contenidos de Long Read

Señor pirotécnico, no detenga la audioguía: métodos de accesibilidad en las Fallas

De violencia(s) y convivencia(s)

-

CAP 1

De qué hablamos cuando hablamos de PAZ -

CAP 2

De qué hablamos cuando hablamos de GUERRAS -

CAP 3

De qué hablamos cuando hablamos de DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA -

CAP 4

De qué hablamos cuando hablamos de MANIPULACIÓN INFORMATIVA

Zomeño

CAP 1: De qué hablamos cuando hablamos de PAZ

Carlos Cuesta-Martínez

13 de marzo 2025

No podemos negar la realidad del momento en el que vivimos: son tiempos que presentan muchos desafíos para la construcción de la paz. Nuestra consulta diaria a los medios de comunicación nos recuerda, de manera constante, el elevado número de conflictos armados que se están desarrollando a escala global. Sin embargo, ante este aparente auge del belicismo, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿hay verdaderamente menos paz y más violencia que en períodos anteriores?

¿Realmente estamos tan mal?

Como cabría esperar, una pregunta tan compleja no permite ofrecer una respuesta tajante con facilidad. Si, en primer lugar, nos centramos en la violencia, es innegable aseverar que la situación es complicada. No solamente por las violencias directas con las que compartimos nuestro tiempo, sino por su contribución a un discurso a favor de la carrera armamentista y el rearme, que provoca, a su vez, una mayor inseguridad. Una «militarización de las mentes» que no solo reduce la capacidad de indignación ante el sufrimiento, sino que permite la adopción progresiva, entre la ciudadanía, del apoyo a las intervenciones en conflictos bélicos.

Pese a todo, si bien la violencia directa cuenta en la actualidad con una gran capacidad destructiva gracias al desarrollo tecnológico y científico, sería también conveniente analizar el estado de otros tipos de violencia. Así, observamos diferentes violencias en nuestro día a día (de género, escolar, obstétrica, medioambiental, etc.), lo que nos hace pensar en la importancia de prestar atención también a la violencia estructural y cultural.

Si la respuesta en cuanto a la violencia no es sencilla, ¿qué hay de la paz? En la mayoría de ocasiones, cuando los medios de comunicación o la academia analizan la paz, la enfocan solamente desde la presencia de conflictos bélicos. Este acercamiento reduccionista tiene efectos negativos en la ciudadanía, de manera similar a la militarización de las mentes: Leonardo Boff y Mark Hathaway identificaron que hablar de la violencia como un fenómeno único, sin abordar sus alternativas, provocaba una «impotencia interiorizada» que fomentaba la inacción y la resignación, al tiempo que impedía el cambio y la transformación a nivel global.

Y es que si hablamos de paz, ciertamente su presencia ha aumentado respecto a lo que sucedía en épocas anteriores. Acerca de esto, por ejemplo, en 2012, Steven Pinker publicó el libro Los ángeles que llevamos dentro, en el que identificaba varios indicadores que generaban un mayor nivel de paz, como los derechos humanos, el sistema democrático y la existencia de Estados, unas mayores cuotas de bienestar, el auge del cosmopolitismo y la globalización o la extensión del feminismo.

En este sentido, hay varios indicadores que se muestran esperanzadores y que son eclipsados por la violencia directa: la pobreza extrema está en mínimos históricos (pese a que todavía la padece el 8,6 % de la población mundial), la renta global mediana se ha duplicado en tan solo dos décadas y la generación Z vive mejor que sus padres (el 75 % de los jóvenes de entre 12 y 27 años viven en economías emergentes).

¿Quién vela por las paces?

Si, en el caso de la violencia, encontrábamos un fenómeno heterogéneo con diferentes tipos de violencias (directa, estructural y cultural), también es correcto hablar de la paz en plural. La investigación para la paz es la disciplina encargada de estudiar la paz, así como los medios para su consecución. Y, pese a su carácter incipiente como materia de estudio (que se inició en el período de entreguerras a mediados del siglo pasado), ya ha contado con una notable evolución con cambios significativos. Las investigadoras del grupo DESPAZ – Desarrollo Social y Paz (Departamento de Filosofía y Sociología), Sonia París Albert e Irene Comins Mingol, describen las tendencias que ha experimentado el campo de estudio en su artículo «La nueva agenda de la filosofía para el siglo XXI: los estudios para la paz», junto al fallecido profesor de la casa Vicent Martínez Guzmán.

Inicialmente, se concibió la paz tan solo como la ausencia de guerras (absentia belli). Sin embargo, después, la disciplina cambió su enfoque con la introducción del concepto de «violencia estructural» de Johan Galtung. De tal modo, la paz no solo se concibió como la inexistencia de conflictos armados, sino que también se entendió como sinónimo de justicia, desarrollo, igualdad y satisfacción de necesidades básicas. La violencia, a su vez, se amplió y concibió la falta de recursos o la discriminación institucional como algunas de sus modalidades. «Quedarnos solo en el estudio de la violencia tiene ese efecto perverso de naturalizarla y convertirse en una profecía autocumplida. De ahí que consideremos muy importante también dedicar el mismo esfuerzo que hemos dedicado al estudio de la violencia, dedicárselo también a la paz», explica Comins.

Y es que, para los estudios para la paz, la educación en valores es la forma más conveniente para la prevención de la violencia. La educación para la paz propone transformar los modelos pedagógicos hacia modelos más activos y dinámicos en un contexto en el que las asignaturas que invitan al pensamiento y a la reflexión se ven cada vez más denostadas. El desarrollo de las core skills (la cooperación, la empatía, la resiliencia, la escucha activa, etc.) es imprescindible para conseguir una ciudadanía más crítica, ética y creativa que contribuya a la construcción de la paz. Según París: «Necesitamos una ciudadanía que sea capaz de cuestionar las estructuras sociales e intente indagar sobre ellas, que tenga la capacidad de ponerse en la piel de otras personas». Con tal finalidad, la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universitat Jaume I publicó, en septiembre de 2024, el libro pedagógico Proyecto BALDER: Core skills para hacer las paces.

CAP 2: De qué hablamos cuando hablamos de GUERRAS

Carlos Cuesta-Martínez

13 de marzo 2025

Consultar los titulares estos últimos años se ha convertido en un ejercicio de geografía involuntaria. Lectores y lectoras han podido rememorar recientemente el nombre de tierras lejanas (y no tan alejadas) que han vuelto a nuestra mente por la reactivación de conflictos en sus territorios: Ucrania, Gaza, Sudán, Etiopía, Siria o Yemen podrían ser algunos de los ejemplos más sonados. Y si bien en el capítulo anterior de este monográfico observábamos que es difícil afirmar que hay una mayor cantidad de violencia en la actualidad, el aumento de la violencia directa alrededor del mundo es innegable.

El Departamento de Investigación para la Paz y los Conflictos de la Universidad de Upsala (en Suecia) muestra en su programa de datos una tendencia creciente desde el 2009 (con un total de 86 conflictos, que abarcan tanto acciones de violencia unidireccionales como represión estatal) hasta el 2023, cuando el número total de enfrentamientos armados alcanza los 176. Este auge de la beligerancia, especialmente notable en los últimos cinco años, acaba con el período de pacificación que se estableció después del desmoronamiento de la Unión Soviética con la interrupción de los conflictos generados en la Guerra Fría y el comienzo del incierto «nuevo orden internacional».

En cuanto a las víctimas, también se puede observar un repunte grave en las dos últimas décadas: desde las 20 611 muertes causadas por conflictos bélicos del año 2004 hasta las 311 325 en el 2022. Además, investigadores como Mario López Martínez indican como, a pesar de la sofisticación de la tecnología armamentista, el porcentaje de víctimas entre la población civil es cada vez mayor respecto a las bajas militares. Según el investigador Vicent Sanz Rozalén, miembro de los grupos DESPAZ y HEHA – Grupo de Investigación de Historia de los Espacios Hispánicos y Americanos, siglos XIV-XX (Departamento de Historia, Geografía y Arte), este fenómeno recibe el nombre de «guerra total» y responde a las nuevas pretensiones de los conflictos: «El objetivo de una guerra ya no es la conquista de un territorio ni la derrota de un ejército, sino la aniquilación y el sometimiento del enemigo». Atacar la retaguardia de un contrincante provoca problemas económicos, de abastecimiento, de producción de armamento y, en síntesis, inestabilidad social y pérdida de apoyo al conflicto.

¿Por qué vuelven las guerras?

Para Sanz, nuevamente no hay una respuesta sencilla. Sanz explica que la especificidad de cada conflicto impide explicar su activación de manera conjunta y unificada, ya que responde a combinaciones multifactoriales de elementos políticos, sociales y económicos concretos: «Cada conflicto tiene su historicidad y, por lo tanto, los motivos que podemos encontrar detrás son diversos en cada circunstancia. Los acontecimientos solo pueden entenderse en su contexto temporal y su contexto espacial».

En cambio, sí que se pueden identificar rasgos en común que tienen relación con esta tendencia. En primer lugar, la violencia protagonista en muchos de los conflictos actuales es diferente a la practicada en períodos anteriores, con el auge de nuevas formas de violencia como el terrorismo. En segundo lugar, se puede observar un aumento de la inestabilidad política a escala internacional e interna de los países. Fenómenos como el ascenso de la extrema derecha limitan la capacidad de reacción frente a los conflictos y ponen en crisis el funcionamiento de las democracias. Incluso, en algunos casos como los de Rusia e Israel, ciertos grupos no solo apoyan el inicio de los conflictos, sino que incitan las acciones violentas que acometen sus Estados y favorecen el mantenimiento de sus regímenes.

El discurso reaccionario de estos movimientos se caracteriza por su carácter clasista, xenófobo e, incluso, por enaltecer la violencia en las redes sociales, lo que promueve el desarrollo de relatos desconectados de la realidad. La inestabilidad causada por el clima de enfrentamiento social requiere la tarea didáctica por parte de la clase política, los medios de comunicación y la academia, que tienen que recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y el Estado como elemento amortiguador de las diferencias y los conflictos a nivel interno. Según Sanz, esta tarea tiene que llevarse a cabo teniendo presente el conocimiento histórico y fomentando la construcción de memorias democráticas como elemento fundamental para enseñar conciencia ciudadana.

Igual que para conducir de forma segura es necesario mirar de vez en cuando por el retrovisor, las sociedades tenemos que hacer lo mismo. Mirar hacia el pasado, hacia atrás, es importante para ver hacia dónde vamos, si vamos bien, qué es lo que nos espera.

CAP 3: De qué hablamos cuando hablamos de DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA

Carlos Cuesta-Martínez

13 de marzo 2025

La conflictividad y la ausencia de cohesión social en las sociedades pueden producirse por diferentes factores. En algunos casos, como se ha podido comprobar en los anteriores capítulos de este monográfico, una de las principales razones recientemente es el auge de grupos discriminatorios en las redes sociales y los espacios de convivencia, lo que pone de relieve la necesidad de una tarea didáctica por parte de las instituciones, la academia y los medios de comunicación. Pero se podrían encontrar otros alicientes, como sería el caso de aquellos territorios en los que la discriminación se produce por razones lingüísticas.

Países donde la convivencia de dos o más lenguas provoca situaciones de diglosia, en las que una de las lenguas se considera la de prestigio y se emplea en todos los ámbitos de uso, en especial en los formales (y protagoniza así la mayoría de producciones escritas y culturales). El resto de idiomas en estos territorios, en cambio, tienen que conformarse con quedar relegados a ámbitos privados e informales, lo que provoca que tengan una menor visibilidad. Para Maria Montroy Ferré (profesora sustituta en el Departamento de Traducción y Comunicación de la UJI, anteriormente miembro del grupo de investigación TRAMA – Traducción para los Medios Audiovisuales y Accesibilidad y en la actualidad en el TransMedia Catalonia de la UAB) se pueden definir las lenguas minorizadas como «lenguas que ven reducido su ámbito de uso en su territorio natural de habla porque se han visto perseguidas, se ha intentado que se prohíban o se ha restringido su uso». Esta situación provocaría, por lo tanto, que los hablantes se vieran forzados a adoptar la lengua dominante.

Es el caso de la excolonia portuguesa Santo Tomé y Príncipe, como desarrolla Montroy en algunos de sus artículos académicos como «Multilingüismo en Santo Tomé y Príncipe: un acercamiento desde la subtitulación». En esta nación insular africana, la lengua oficial y predominante es el portugués (que muestra la herencia de su pasado colonial, independizada en 1975) que disfruta de una gran preponderancia en los medios de comunicación, pero además conviven otras cuatro lenguas autóctonas (criollo angolar, caboverdiano, forro y lung’Ie) que se usan en el ámbito privado y están en riesgo de desaparición a pesar del esfuerzo de los académicos para enseñarlas y normalizarlas.

¿Por qué se discriminan algunas lenguas?

Si bien es cierto que la diáspora (incentivada por el grado de pobreza del país, con un índice de desarrollo humano en la 135.ª posición de los 189 Estados según UNICEF) está convirtiendo el forro prácticamente en un símbolo de identidad nacional, la lengua se usa de forma mayoritaria en las zonas agrícolas y por un colectivo concreto: la gente mayor. En Santo Tomé y Príncipe, las familias deciden educar a sus hijos e hijas en portugués con la esperanza de que eso les proporcione mayores oportunidades educativas y laborales, lo que provoca que las nuevas generaciones no adopten las lenguas minorizadas, como es el caso del forro. «Tenemos que entender que los padres quieren lo mejor para sus hijos. Si de alguna manera detectan que su idioma los perjudicará y que hay otro que les abrirá más puertas, entonces la familia elige abandonar su lengua en favor de la lengua de prestigio», explica Montroy.

De esta forma, el forro queda relegado únicamente a la gente mayor o a los habitantes de las zonas más agrícolas, más apartadas y empobrecidas en un país en el que, de por sí, hay mucha pobreza. Además, los ancianos y ancianas reciben una doble discriminación en la nación africana, ya que habitualmente se ven abandonados por los núcleos familiares por razones como la pobreza, la intolerancia o la vinculación con la superstición, lo que provoca incluso casos de violencia física y psicológica.

En una situación de abandono, menor poder adquisitivo y uso de una lengua minorizada, la gente mayor de Santo Tomé y Príncipe tiene que afrontar varios prejuicios que dificultan su integración social. Prejuicios que, para Montroy, están «construidos expresamente»: «El hablante de una lengua minorizada no elige voluntariamente apartarse del resto de la sociedad. Es una cuestión que viene impuesta por las circunstancias externas porque hay un cierto interés».

En su trabajo de investigación, Montroy entrevistó a personas ancianas, no ancianas y expertas para averiguar el grado de discriminación que supone usar la lengua minorizada; también llevó a cabo talleres de doblaje de animación en forro con personas ancianas y niños y niñas de una misma comunidad. De esta forma, el estudio de la investigadora trató de romper prejuicios intergeneracionales e interlingüísticos y ofrecer proyección social a la gente mayor del país africano, así como producir material audiovisual en la lengua minorizada. «En el caso del forro, se propone que su preservación vaya de la mano con una integración social de las personas ancianas hablantes de esta lengua en exclusión o en riesgo de exclusión, para darles un rol de dignidad y respeto en la comunidad», concluye en su artículo.

Por lo tanto, si nos preguntamos por qué razón apostar por la normalización de lenguas minorizadas puede ayudar a la convivencia de colectivos, Montroy tiene una respuesta clara.

Normalizar estas lenguas es una forma de resarcir a sus hablantes, precisamente por todos los prejuicios que han sufrido ellos y sus antepasados por el hecho de hablar una lengua. Pero más allá de eso, si normalizas una lengua, la visibilizas y la dignificas de alguna manera. Por lo tanto, normalizas, visibilizas y dignificas también a sus hablantes. Los estás reconociendo como parte de la sociedad y eso ya es paz y cohesión social

CAP 4: De qué hablamos cuando hablamos de MANIPULACIÓN INFORMATIVA

Carlos Cuesta-Martínez

13 de marzo 2025

«Los medios de comunicación tienen muchísimo poder porque, aunque sabemos que no, son la apariencia de la realidad. Y lo que queda fuera de su foco parece que no existe o lo desconocemos», asevera Eloísa Nos Aldás, coordinadora del grupo DESPAZ y PDI del Departamento de Ciencias de la Comunicación. El estudio sobre los efectos de los medios en la ciudadanía ha experimentado una evolución, desde primeras aproximaciones que argumentaban una influencia más directa hacia perspectivas teóricas que defienden la mayor capacidad de filtraje crítico por parte de los públicos. Sin embargo, autores como Noam Chomsky identifican la apatía y el miedo como algunos de sus principales efectos en la población. Estas percepciones negativas llevarían, por un lado, a una mayor confianza en instituciones defensivas como el ejército y, por otro, a la desmotivación para el cambio social, lo que provocaría que se interiorizara la impotencia.

Durante los últimos tiempos, la comunicación, en su vertiente de propaganda más sofisticada, se ha empleado expresamente para enardecer el auge de los populismos. La complejización de la realidad y las dificultades económicas habrían sido algunas de las principales razones por las que grupos sociales habrían aceptado estos discursos reduccionistas que ofrecen soluciones fáciles para los conflictos de índole social.

En cambio, cabría destacar el carácter fragmentador que enarbolan las propuestas populistas, en ocasiones basadas en el odio y el rechazo: «Los valores y las emociones que hay detrás de la comunicación a la hora de polarizar son lo contrario a lo que nos podría llevar a la cohesión social», asegura la investigadora. Las redes sociales, en particular, habrían ejercido como escenario ideal para la construcción y difusión de dichos discursos, en especial para aquellos que tratan de construir un enemigo que supone un peligro para la estabilidad económica o moral y que refuerzan la identidad de las personas usuarias, ya que solo consumen contenido de su propio perfil e ideología recomendado por los algoritmos de personalización.

La selección consciente y activa de nuestros medios informativos es prioritaria para nuestra convivencia en la red

Hateblockers

Iniciativa que combate el odio en redes, fomenta el debate respetuoso y ofrece herramientas para verificar información y educar sobre el discurso de odio.

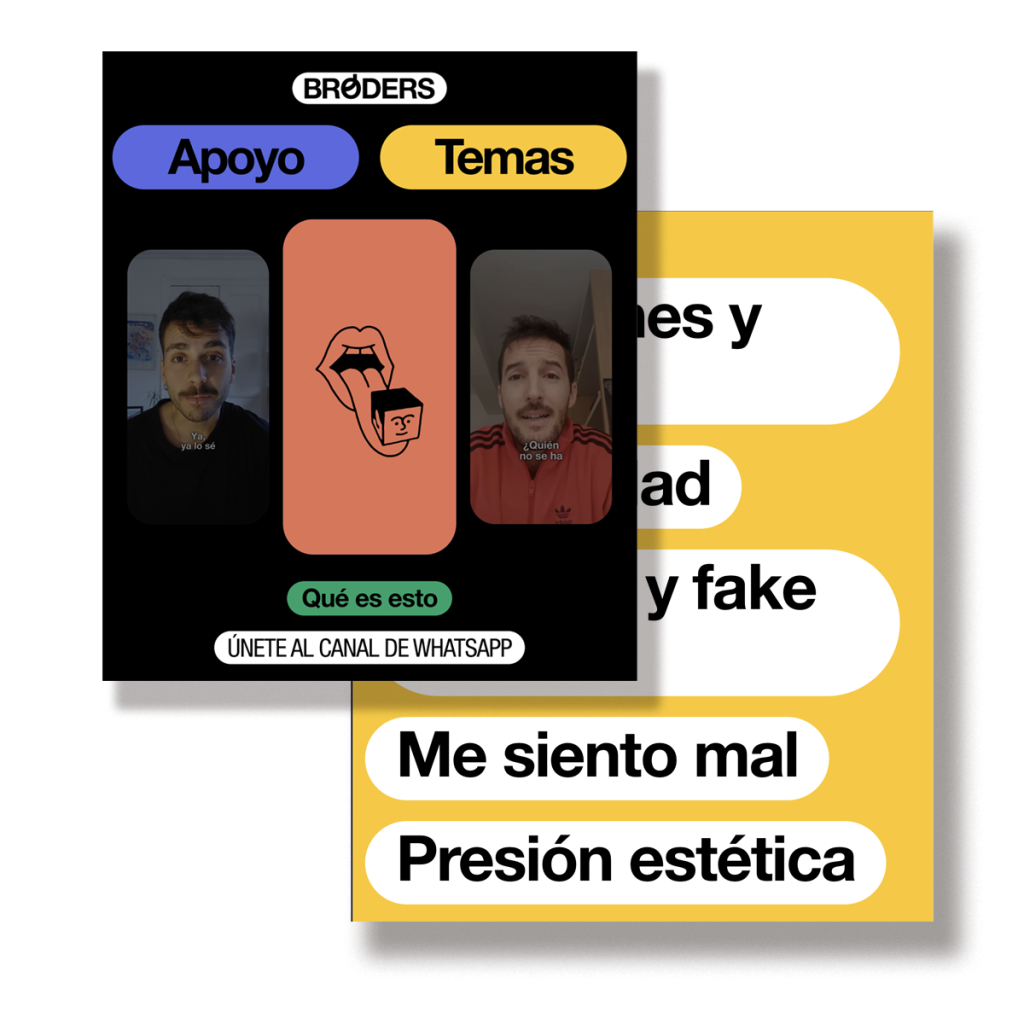

Brøders

Plataforma que ofrece un espacio seguro para jóvenes, brindando apoyo y recursos sobre diversos temas de interés. A través de su canal de WhatsApp, los usuarios pueden recibir información y orientación personalizada. La plataforma responde a la necesidad de que los chicos necesitan hablar y solo encuentran espacios tóxicos para hacerlo.

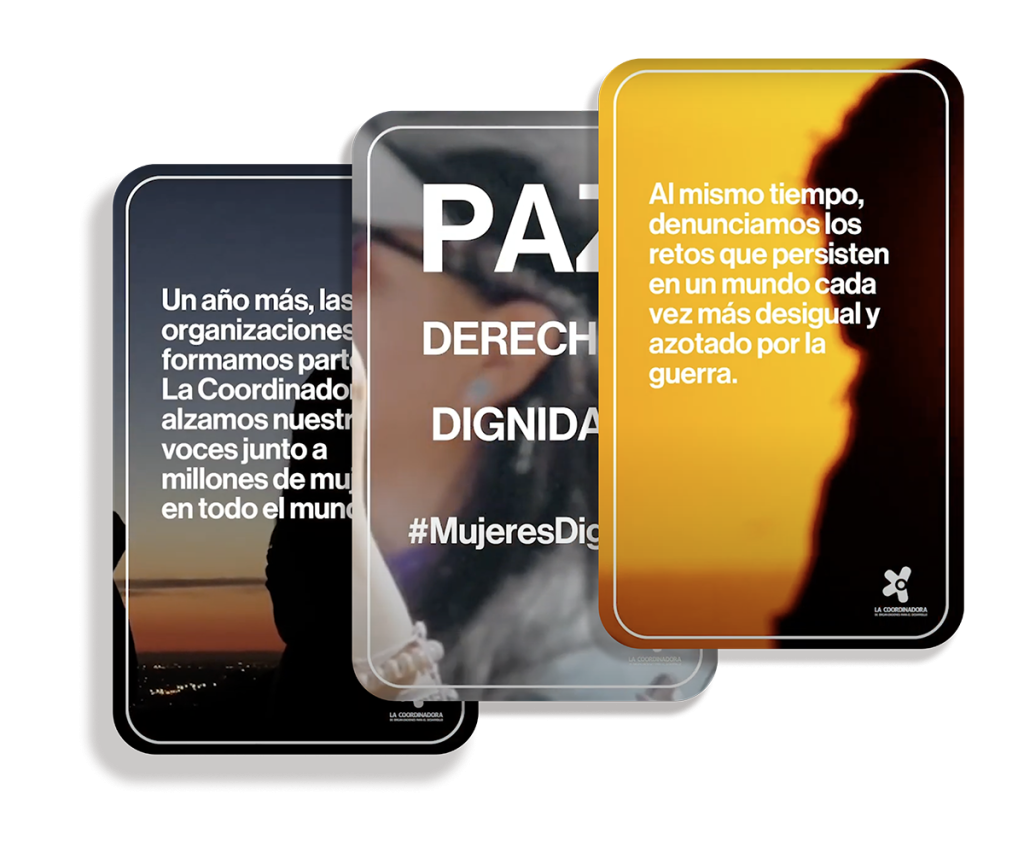

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo

Este grupo reúne a ONGD y entidades comprometidas con la justicia social, la igualdad y la sostenibilidad. Promueve la cooperación internacional, la acción humanitaria y la educación para la ciudadanía global, trabajando en red para impulsar un mundo más justo y solidario.

¿Cómo mejorar nuestro consumo mediático?

Sin embargo, según Nos-Aldás, tampoco es conveniente adoptar una postura generalista respecto a la influencia de los medios. En primer lugar, porque esos medios se encuadran e insertan en el sistema, y replican así sus vicios y virtudes y vinculan su actividad con la política, la legislación y el mercado: «El periodismo lo hacen profesionales que han pasado por la universidad y pueden ser de muchas formas, pero se van a encontrar con unas estructuras que les van a permitir hacer ciertas cosas u otras». En segundo lugar, debido a que no todos los medios de comunicación actúan de manera similar y unificada frente a la visibilización de los conflictos y de la violencia directa.

Frente a la saturación informativa y las narrativas perniciosas que habitan las redes sociales, hay proyectos que reclaman un necesario consumo de medios más consciente por parte de las audiencias. Es el caso de Víctor Sampedro de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que en su proyecto de alfabetización mediática Dietética Digital fomenta un acercamiento más selectivo a los medios de comunicación y las redes sociales, lo que hace ver a las personas usuarias su «obesidad mórbida con los dispositivos digitales, la tecnología y la saturación», explica la investigadora. Y todo ello porque, en síntesis, nuestro consumo mediático y digital influye en qué compramos y qué votamos.

Mediante este tipo de prácticas no solo seremos menos propensos a confiar ciegamente en el contenido recomendado por nuestro algoritmo, sino que también podremos acceder a cabeceras alternativas y alterativas, como identifica Rafael Roncagliolo, que nos alejen del foco mediático convencional. Según Nos-Aldás, «existen medios que son proyectos independientes y trabajan específicamente en visibilizar esas otras realidades, en visibilizar las causas y las opciones, pero es cierto que no suelen ser los medios masivos, que hay que conocerlos y buscarlos». Sería el caso de iniciativas como Climática, Revista 5W o La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo.

Y, más importante aún, el acceso más consciente al contenido mediático nos permitirá, incluso, consultar la información solamente cuando lo deseemos, no cuando las rutinas periodísticas, las programaciones televisivas o el algoritmo nos fuercen a ello: «El consumo de medios que hacemos lo decidimos nosotros y nosotras», argumenta Nos-Aldás. La investigadora del Dpto. de Ciencias de la Comunicación nos lo recuerda: «Siempre puedes apagar la tele o el móvil».

Conclusiones en 1 minuto

Créditos

Coordinación: María Martín

Realización: Eloi Fustier y Claudia Ferrando

Diseño: Daniel Zomeño y Nacho Gárate

Revisión y estilo: Marta Mejías

Agradecimientos

Profª. Sonia París Albert

Profª. Irene Comins Mingol

Prof. Vicent Sanz Rozalén

Profª. Maria Montroy Ferré

Profª. Eloísa Nos Aldás

Labcom UJI

Department of Peace and Conflict Research (Uppsala University, Suecia)

Grupos de investigación

DESPAZ – Desarrollo Social y Paz (Filosofía, Comunicación, Educación y Ciudadanía)

Transmedia Catalonia (Universidad Autónoma de Barcelona)